贈答の豆知識

のしの知識

正式なしきたりは、奉書紙を掛け、⽔引を結んで熨⽃を添えます。

現在では⼀般的な贈り物の場合は、⽔引と熨⽃が印刷された熨⽃袋や掛け紙を使⽤します。

現在では⼀般的な贈り物の場合は、⽔引と熨⽃が印刷された熨⽃袋や掛け紙を使⽤します。

熨⽃とは

熨⽃は「のし鮑」の略です。のし鮑とは、鮑の⾝をそいで⼲したものです。⽇本の贈答のルーツは、神様になまぐさもの(⾁・⿂)を供えるところからきています。

のし鮑は、古来より神様への供え物として捧げてきたり、縁起物として祝儀の際に送られていました。

また、のし鮑の臭いは邪気を払うとされ、熨⽃がついた贈り物は清らかでけがれがないとされました。

現在は、紅⽩の紙を折り、中に短冊型の⻩⾊い紙⽚を包んだ「折り熨⽃」が⼀般的です。熨⽃は慶事の象徴です。また⼀般贈答にも使われます。なお、「引き伸ばす」意味合いがあることから、弔事や病気⾒舞いには熨⽃はつけません。

のし鮑は、古来より神様への供え物として捧げてきたり、縁起物として祝儀の際に送られていました。

また、のし鮑の臭いは邪気を払うとされ、熨⽃がついた贈り物は清らかでけがれがないとされました。

現在は、紅⽩の紙を折り、中に短冊型の⻩⾊い紙⽚を包んだ「折り熨⽃」が⼀般的です。熨⽃は慶事の象徴です。また⼀般贈答にも使われます。なお、「引き伸ばす」意味合いがあることから、弔事や病気⾒舞いには熨⽃はつけません。

⽔引とは

昔、中国からの贈答品が紅⽩の朝⽇もで結んであったことが起源と⾔われます。

⽔引は、本来わしを撚ってこより状にし、「⽔糊をひいて」固めたことから「⽔引」といわれるようになりました。

⽔引は、本来わしを撚ってこより状にし、「⽔糊をひいて」固めたことから「⽔引」といわれるようになりました。

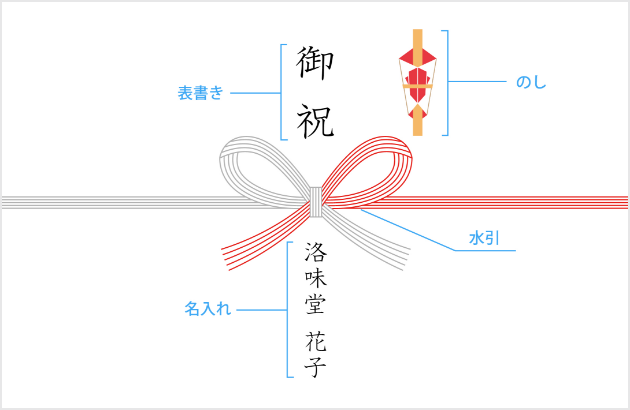

表書き・名⼊れ

昔は贈答品に品名と数量を記⼊した「⽬録」を付けて贈っていました。

現在では、表書きに贈答の「⽬的」を書いて贈ります。

現在では、表書きに贈答の「⽬的」を書いて贈ります。

表書きの注意点

- ⽑筆(または筆ペン)を使⽤し、楷書で書きます。

- ⽔引の上側に表書き、下側に表書きよりやや⼩さい字で贈り主の名前を書きます。

- 弔事の場合、薄墨で書きます。これは「悲しみの涙で薄れているから」や、「悲しみの気持ちは早く薄らいで欲しい」という意味が含まれています。

- 四⽂字の表書きは「死⽂字」の意味で気にされる⽅もいます。そのような場合五⽂字にするか、⼆⾏にするとよいでしょう。

のし・掛け紙の

種類と⽤途

熨⽃蝶結び

⽔引を引くとほどけて簡単に結ぶことができることから、何度繰り返してもよい場合(結婚以外の慶事・⼀般贈答)に使います。

紅白蝶結び

御祝・御礼

季節のご挨拶、お中元、お歳暮、お年賀など

出産、入学のお祝いや、お返し、粗品

季節のご挨拶、お中元、お歳暮、お年賀など

出産、入学のお祝いや、お返し、粗品

結び切り

水引を引いてもほどけず再度簡単に結ぶことができないことから、二度と繰り返してほしくない場合(結婚・病気やけがの御見舞・弔事)に使います。

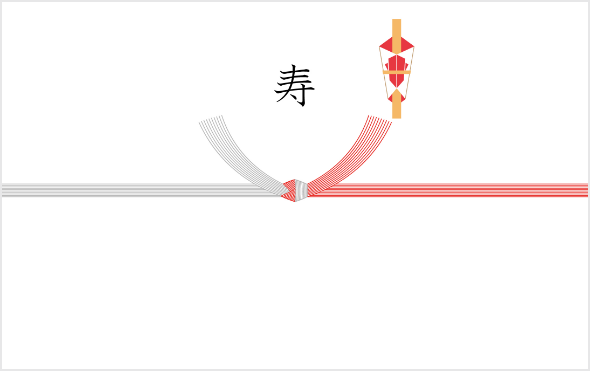

紅白結び切り(10本のしあり)

寿

現在、金封は結婚式当日に持参するのが一般的ですが、現金・品物ともに自宅にお届けするのが本来の礼儀です。

なお、挙式・披露宴に招待されたら出欠に関わらずお祝いを贈ります。

現在、金封は結婚式当日に持参するのが一般的ですが、現金・品物ともに自宅にお届けするのが本来の礼儀です。

なお、挙式・披露宴に招待されたら出欠に関わらずお祝いを贈ります。

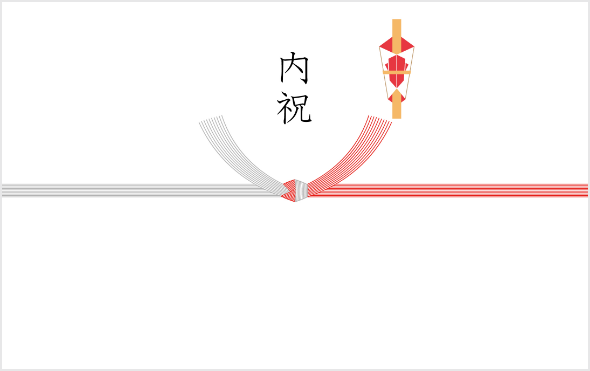

紅白結び切り(10本のしあり)

内祝

結婚祝いをいただき披露宴に出席しない方にはお返しの品物を贈ります。

結婚祝いをいただき披露宴に出席しない方にはお返しの品物を贈ります。

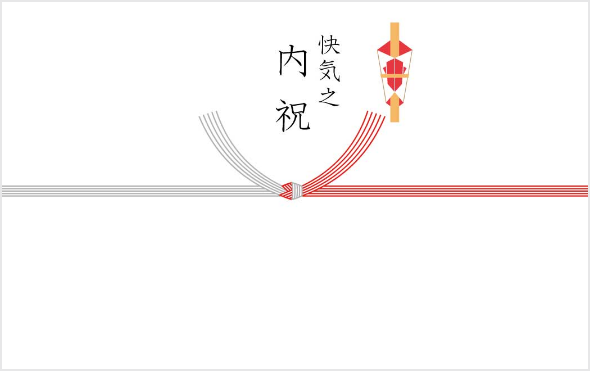

紅白結び切り(5本のしあり)

快気内祝・快気祝・快気之内祝

病気が治り、退院または床上げ後、病気が完全に治ってから贈ります。

病気が治り、退院または床上げ後、病気が完全に治ってから贈ります。

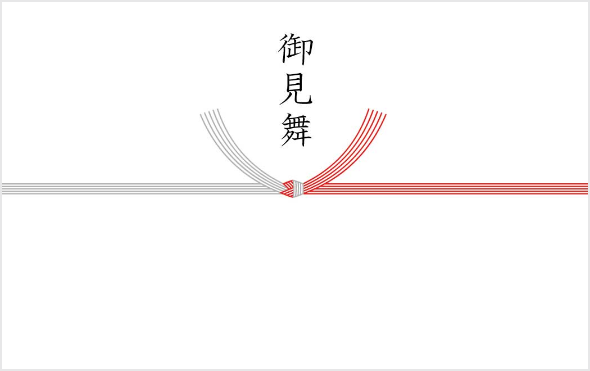

紅白結び切り(5本のしなし)

御見舞

相手の状況に配慮した行動が求められます。入院直後や手術直後のお見舞いは避け、事前に容体をよく確認してからお見舞いに訪ねるのがマナーです。

相手の状況に配慮した行動が求められます。入院直後や手術直後のお見舞いは避け、事前に容体をよく確認してからお見舞いに訪ねるのがマナーです。

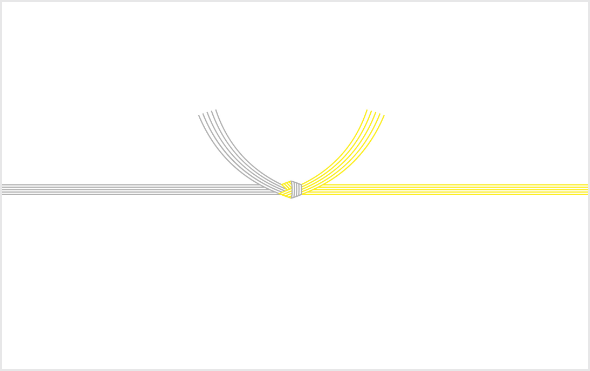

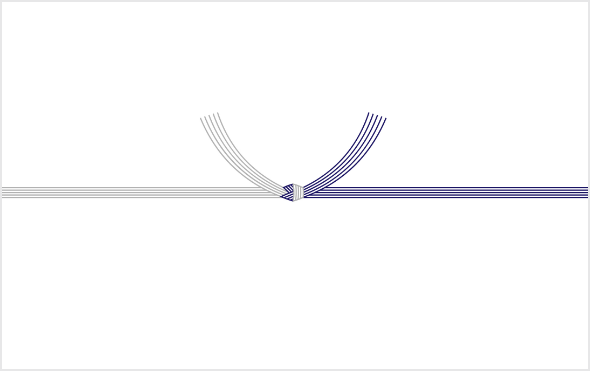

黄白結び切り ・ 黒白結び切り

御供・粗供養・志

弔事の進物体裁 東日本と西日本では、金封および掛け紙の水引が異なります。一般的に東日本では黒白(または双銀)西日本では黄白を用います。

弔事の進物体裁 東日本と西日本では、金封および掛け紙の水引が異なります。一般的に東日本では黒白(または双銀)西日本では黄白を用います。

内のしと外のし

内のし・外のしの使い分けには厳密な決まりはありません。贈り物をお渡しする状況によって使い分けましょう。

| 内のし | 外のし | |

|---|---|---|

| 贈答品に直接のしをかけて上から包装紙を包むことを指す | 包装紙の上からのしをかけることを指す | |

| 贈り物を控えめに贈りたい時 | 贈り物の目的や送り主をひとめでわかるようにしたい時 | |

| 主に内祝い | 主に結婚・出産祝い | 贈り物を手渡しするとき |

贈り物の予算

お返しの⾦額

進物を頂いた場合、お礼としてお返しするのが礼儀です。⼀⽅、内祝いは本来お祝いやお⾒舞いのお返しだけではなく、⾃ら喜びを分かつ意味もあるので、お祝いを頂く、頂かないに関わらず内祝いとして配ります。

お返しには適切な⾦額の⽬安があります。

| 内容 | お返しの⾦額 (頂いた⾦額に対しての) |

|

|---|---|---|

| 慶事のお返し | 半額程度が⼀般的 | |

| 弔事のお返し | 3分の1から半額程度 | |

| ⼀般のお返し | (⽬上の⽅へのお返し) | 多く返すのは失礼にあたる |

| (⽬下の⽅へのお返し) | 従来は同程度、現在は半額程度が⼀般的 | |

| 病気⾒舞いのお返し | 3分の1から半額程度が⼀般的 | |

お返しを必要としない場合

- ⾵⽔害や⽕事などで、お⾒舞いをいただいた場合。

- 慰問・慰労のいただきものをした場合。

- 頼まれごとに尽⼒したり、お⾦を⽤⽴てて感謝のお礼をいただいた場合。

- 企業や団体から慶弔の贈り物をいただいた場合。

- 形⾒分けをいただいた場合。

ただし、いずれの場合でも品物でお礼をしないだけで、礼状を差し上げるなど、適切な⽅法で感謝の気持ちを表現するのが⼀般的です。

贈り物のタブー

目上の方へ

靴下や履物など「足で踏みつける」もの、腕時計や鞄、文具など「勤勉」を連想させるもの。ベルトは「気を引き締めて」「腹を括って」などの意味合いがあり避けた方が良いでしょう。

のしの表書きとして、わずかな志やわずかな謝礼を意味する「寸志」や「薄謝」はNGです。

のしの表書きとして、わずかな志やわずかな謝礼を意味する「寸志」や「薄謝」はNGです。

結婚祝い

ハサミ、包丁、陶器やガラス製品など「切れる」「割れる」を連想させるもの

昇進・栄典祝い

靴下や靴など「踏みつける」「下に敷く」を連想させるもの

新築祝い

コンロやお⾹、ストーブや灰⽫など「⽕災」を連想させるもの

使⽤するには⽳を空けなければいけない、「壁掛け時計」も避けた⽅が良いでしょう。

使⽤するには⽳を空けなければいけない、「壁掛け時計」も避けた⽅が良いでしょう。

開店・開業祝い

ライター、キャンドル、灰⽫など「⽕事」を連想させるものや、真っ⾚な花や物は「⾚字」や「⽕」を連想させるものは避けた⽅が無難です。

お⾒舞い

鉢植えは「根付く=寝付く」、シクラメンは「死」「苦」、⾚い花は「⾎」、⽩い花や菊は「葬儀」を連想させます。また⾹りの強い花、⾊があせる花、ツバキなどの花が丸ごと⾸から落ちるもの、ケシなどの散りやすい花は避けましょう。

タブーの品といえど、先⽅が好きなものやリクエストがあった場合は、お贈りしても問題ありません。

例えば、刃物は「(未来を)切り開く」など、その品のポジティブな⾯に注⽬することで、お祝いに贈っても良いとの考え⽅があります。

例えば、刃物は「(未来を)切り開く」など、その品のポジティブな⾯に注⽬することで、お祝いに贈っても良いとの考え⽅があります。

季節の贈り物

「お中元」「お歳暮」などの季節のご挨拶は、日頃お世話になっている方へ、感謝の気持ちを伝える慣習です。

お中元

古代中国では、1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、10月15日を「下元」といい、これを「三元」として祖先の供養をしました。後に中元だけが日本のお盆の行事と重なり、独自の行事となりました。これより親類が集まりお互いに贈答する習慣ができ、お中元と呼ぶようになりました。

時期

| 北海道 | 7月15日~8月15日頃 |

|---|---|

| 東北 | 7月1日~7月15日頃 |

| 関東 | |

| 北陸 | 7月1日~7月15日頃 7月15日~8月15日頃 (地区によって変わる) |

| 東海 | 7月15日~8月15日頃 |

| 関西 | |

| 中国 | |

| 四国 | |

| 九州 | 8月1日~8月15日頃 |

| 沖縄 | 旧暦の7月13日~7月15日 (旧暦に基づき毎年異なる) |

水引

紅白5本蝶結び

表書き

| 東日本 | 西日本 | |

|---|---|---|

| 御中元 | 時期に合わせて贈るとき | 時期に合わせて贈るとき |

| 暑中御伺い 暑中御見舞 | 7月16日~立秋前日 (地域によって変わる) |

- |

| 残暑御伺い 残暑御見舞 | 立秋以降 | 8月16日以降 |

※喪中のお中元について

先方の喪中に贈っても差し支えありませんが、忌中の贈答は控え、忌明け後に表書きを「暑中御見舞」や「残暑御見舞」などで贈るとよいでしょう。

お歳暮

一年の締めくくりとして、日頃お世話になっている方に感謝やご無沙汰の気持ちを表して品物を贈ります。

年の変わり目に祖先の霊を迎えて祭る「御霊祭」(ごりょうまつり)の名残で、両親や親族が持ち寄った年越しの供え物が始まりとされています。

年の変わり目に祖先の霊を迎えて祭る「御霊祭」(ごりょうまつり)の名残で、両親や親族が持ち寄った年越しの供え物が始まりとされています。

時期

12月上旬~12月25日頃

水引

紅白5本蝶結び

表書き

御歳暮

※喪中のお歳暮について

先方の喪中に贈っても差し支えありませんが、忌中の贈答は控え、松の内を過ぎてから表書きを「寒中御見舞」で贈るとよいでしょう。

お正月・迎春

一年のはじまりにあたって、家々に歳神様(お正月様)をお迎えする風習から一年の幸運・健康を願う行事として定着しています。日頃お世話になっている親戚、上司、恩師、仲人などのお宅へ年始の挨拶に伺う風習があります。

時期

元旦~1月7日

できれば元旦は避け、2日以降で松の内にすませます。

できれば元旦は避け、2日以降で松の内にすませます。

水引

紅白5本蝶結び

表書き

御年賀 御勝栗料

[松の内がすぎたら]寒中御見舞

※松の内とは、お正月を祝う期間。松飾りを飾っておく間の意味。期間としては元旦~7日までだが、地域によっては15日までのところもある。

[松の内がすぎたら]寒中御見舞

※松の内とは、お正月を祝う期間。松飾りを飾っておく間の意味。期間としては元旦~7日までだが、地域によっては15日までのところもある。

弔事の贈り物

お彼岸

亡くなった人が帰ってくる時期とされ、お墓参りをして祖先の供養をする習慣があります。墓前や仏壇に、春は「牡丹餅」秋は「お萩」を供えます。

由来

「彼岸」とは仏教語で現世を表す「此岸」に対して、向こう岸つまり極楽浄土を表します。彼岸の中日は仏の世界と現世が最も近い日で、通じ合える日とされました。

時期

| 春 | 秋 |

|---|---|

| 春分の日の前後3日間 | 秋分の日の前後3日間 |

水引

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 黒白5本結び切り | 黄白5本結び切り |

表書き

御供

お返しの表書き

粗供養 志

お盆

祖先の霊を家に迎えて供養する仏教行事。精霊棚を作り供物をお供えし迎え火をたいてお迎えします。お盆明けの16日夕方には送り火をたいて霊をお送りします。

かつては7月15日を中心に行われていましたが、明治期の太陽暦(新暦)の採用後は、8月15日をお盆とする地域が多くなりました。

かつては7月15日を中心に行われていましたが、明治期の太陽暦(新暦)の採用後は、8月15日をお盆とする地域が多くなりました。

時期

| 東京など一部の地域 | その他の地域 |

|---|---|

| 7月13日~7月16日 | 8月13日~8月16日 |

水引

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 黒白5本結び切り | 黄白5本結び切り |

表書き

御供

お返しの表書き

粗供養 志 新盆供養

葬式(参列者)

葬儀のお供えは、故人を偲び、感謝する気持ちや遺族への弔意を表す贈り物です。

ふさわしい供物の選び方は宗教によって異なります。

ふさわしい供物の選び方は宗教によって異なります。

水引

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 黒白5本結び切り | 黄白5本結び切り |

表書き

御供 御供物

葬式のお礼

遺族からの参列に対して葬式の会葬のお礼として品物を渡します。香典の持参の有無に関わらずお渡しします。

水引

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 黒白5本結び切り | 黄白5本結び切り |

表書き

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 志 | 粗供養 |

忌日法要・忌日法要のお返し

亡くなった前日もしくは当日から数えて7日目ごとを忌日といい、法要を営みます。一般的に仏教では死後、49日目(七七日忌)が忌明けにあたり、忌明け法要を営みます。忌明け前の表書きは「ご霊前」、忌明けごは「御仏前」を使います。

水引

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 黒白5本結び切り | 黄白5本結び切り |

表書き

| 忌明け法要前 | 忌明け法要後 |

|---|---|

| 御供 御霊前 | 御供 御仏前 御佛前 |

忌日法要のお返しの表書き引

志 〇日忌志 粗供養 茶の子

年忌法要・年忌法要のお返し

毎年の亡くなった日を祥月命日といい、数年おきの命日に行う法要を年忌法要と言います。一年後は一周忌。その後、三回忌(二年後)、七回忌(六年後)、十三回忌と続き、三十三回忌までが一般的です。

水引

| 東日本 | 西日本 |

|---|---|

| 黒白5本結び切り | 黄白5本結び切り |

表書き

御供 御仏前 御佛前

忌日法要のお返しの表書き

粗供養 〇回忌粗供養 志 一周忌志 〇回忌志

※右肩に小さく喪主との関係を書く場合もある

(例)「亡 父」「亡 祖父」

※右肩に小さく喪主との関係を書く場合もある

(例)「亡 父」「亡 祖父」